Perché lascio Facebook

Il maggiorenne irrecuperabile

Una lunga storia non d’amore

Sono entrato su Facebook nel settembre 2008. Era un posto diverso: meno rumoroso, meno isterico, più umano. Non perché “fossero migliori i tempi” (questa è la scusa con cui ci si addormenta), ma perché la piattaforma aveva un altro scopo: mettere in contatto persone reali, con un minimo di continuità biografica. Si scriveva per dire qualcosa; per sapere che fine avesse fatto il compagno di classe di cui, dopo il diploma, si sapeva ben poco; per restare in contatto con persone che, in un mondo di migrazioni interne ed esterne, si erano perse di vista. Si condivideva per raccontare un pezzo di vita, non per trasformarlo in un’esca. E non per vincere una rissa.

Oggi non lo riconosco più. E non è nostalgia. È diagnosi.

Le ragioni di un inevitabile distacco

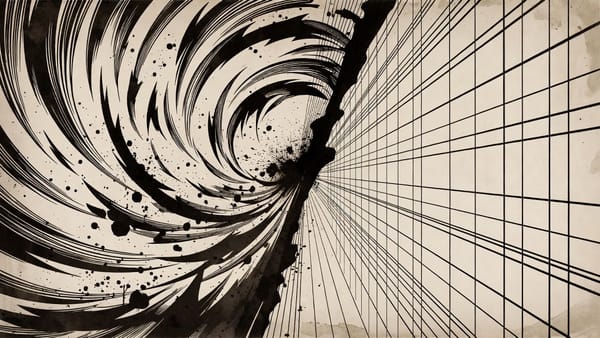

La prima ragione è semplice: Facebook non è più una piazza, è una macchina. Non “un luogo”, ma un sistema di ottimizzazione. Non mostra ciò che è vero, né ciò che è importante: mostra ciò che trattiene. E per trattenere deve eccitare. L’eccitazione più economica è la rabbia. La rabbia costa poco, produce clic, commenti, ritorni compulsivi. Il risultato è un ambiente in cui ogni cosa diventa pretesto per un processo sommario. Non è dibattito. È un’arena.

Per anni ho provato a comportarmi come se fosse ancora possibile “usarlo bene”. Scrivere con misura, argomentare, mettere le parole al loro posto. Ma è qui la seconda ragione: la qualità individuale non basta più, perché la struttura punisce ciò che è complesso e premia ciò che è semplice. Un testo ragionato perde contro una frase tagliata con l’accetta. Un dubbio perde contro uno slogan. Una domanda perde contro un insulto ben piazzato. Non per cattiveria morale: per fisica del sistema. Il mezzo non è neutro. È una selezione naturale dell’idiozia efficiente.

La terza ragione è l’illusione del controllo. Su Facebook ti senti “presente”, ma spesso sei solo reattivo. Ti sembra di scegliere, ma stai rispondendo a stimoli che qualcun altro ha deciso di metterti davanti. La timeline non è un’agenda: è un telecomando puntato sulla tua attenzione. E l’attenzione, oggi, è la vera risorsa politica. Non la privacy. Non i dati. L’attenzione: ciò che ti fa alzare lo sguardo, ciò che ti fa interrompere, ciò che ti fa scrivere. Se non decidi tu che cosa merita la tua attenzione, lo farà qualcun altro al posto tuo. E quel “qualcun altro” non ha il tuo bene in mente: ha il suo modello di business. Mi andava anche bene farmi profilare. Oggi però è come entrare in un supermercato e accettare, in cambio di una tessera fedeltà e due premi a punti, che il direttore decida cosa finisce nel mio carrello e cosa mi viene presentato alle casse.

La quarta ragione è la deformazione della sfera pubblica. Facebook non è più (se mai lo è stato) un luogo di confronto: è una fabbrica di identità. Ti costringe a diventare “qualcuno” in modo riconoscibile, ripetibile, prevedibile. Ti premia quando ti comporti secondo il personaggio che hai già interpretato. Ti punisce quando cambi registro, quando esiti, quando ti contraddici, quando cresci. Ma un essere umano non dovrebbe essere costretto a essere coerente come un marchio. La coerenza totale non è virtù: è marketing.

E qui arriva la quinta ragione, forse la più personale: non voglio più che una piattaforma decida che cosa di me è visibile e che cosa è invisibile. Non voglio più un pubblico “gestito” da un algoritmo che distribuisce attenzione come un favore — oggi sì, domani no — a seconda di metriche che non ti riguardano come persona, ma come prodotto. Se scrivo, non voglio farlo dentro un sistema in cui la regola implicita è: “Se non performi, non esisti”. Non mi interessa esistere così.

Immaginate di essere attori e andare in scena in un teatro in cui il pubblico non ha scelto voi né il vostro spettacolo. È venuto con le borse già piene: uova, rancore, qualche gatto morto. Stamattina era al supermercato e, coi punti, ha vinto un biglietto — proprio il vostro. Di voi non sa assolutamente nulla. Arriva impreparato, distratto, pronto a reagire. E voi potete solo sperare che una frase, ogni tanto, strappi un consenso superficiale alla maggioranza.

E quando non lo strappa, non è dissenso: è algoritmo.

La sesta ragione è il degrado del linguaggio. Non parlo di volgarità: quella è solo superficie. Parlo di una cosa più seria: la progressiva impossibilità di dire le cose con precisione senza essere immediatamente arruolati. Su Facebook una frase non è più una frase: è un segnale di appartenenza. Se dici A, allora “sei” B. Se critichi X, allora “difendi” Y. È un pensiero binario travestito da discussione. E il pensiero binario, in politica, è un acceleratore di autoritarismo: perché elimina l’ambivalenza, che è l’unico spazio in cui può nascere la responsabilità.

A volte, su Facebook, ho l’impressione che siamo come pazzi che si piantano all’improvviso in mezzo alla folla e iniziano a parlare con un muro. O a insultarlo. E la cosa più inquietante è che nessuno si volta: è diventato un comportamento socialmente accettabile.

La settima ragione è che Facebook ti educa alla semplificazione morale. Ogni questione complessa viene ridotta a un test di purezza: da che parte stai. Questo è tossico non solo per la società, ma per l’intelligenza. Perché l’intelligenza nasce proprio dove “stare da una parte” non basta, dove devi riconoscere che le cose sono intrecciate, che gli attori sono contraddittori, che il bene e il male non coincidono sempre con le bandiere. Un ambiente che ti costringe continuamente a schierarti ti impedisce di capire. E io, in questo momento storico, ho una sola priorità: capire. E quando non si può capire — perché alcune cose non si lasciano capire — almeno guardare meglio.

L’ottava ragione è la stanchezza. Stanchezza vera, fisica. Non è una posa da intellettuale offeso. È che quel tipo di esposizione continua, quel rumore di fondo, quel mezzo conflitto perenne, consuma energia. E l’energia non è infinita. Anche perché scrivere, per me, non è “buttare giù due righe”: spesso un post mi prende più di un’ora tra stesura, correzioni, limature. A volte ci ritorno su il giorno dopo, o per due giorni, perché voglio che le frasi stiano in piedi e che ciò che affermo non sia una sciocchezza detta di getto. Non è un lavoro perfetto — gli errori ci sono e ci saranno — ma spero si veda almeno la buona fede: spesso c’è anche un minimo di documentazione, di verifica, di controllo. E alla fine questo tempo lo spendo per cosa? Per tre o quattro lettori fissi. E poi succede anche questo: nella logica dei social, perfino i lettori affezionati si impuntano su una frase di un intervento di 1200 parole. E da lì non ci si muove più.

Un’ultima cosa, per evitare equivoci: non sto lasciando Facebook perché mi “offende”. Non mi interessa il vittimismo digitale. Lo lascio perché non funziona più come spazio di pensiero. E ho l’impressione che, da utente, io sia diventato uno strumento della macchina. Lo lascio perché è progettato per altro. Lo lascio perché, se continuo a usarlo, finisco per farmi usare.

Alla ricerca di un posto migliore

Detto questo: non sto “sparendo”. Sto spostando il luogo.

Perché oltre a proteggere la mia energia, voglio proteggere anche la lettura. Voglio dare uno spazio e un tempo ai lettori — pochissimi, ma degnissimi — in cui possano leggere quando e come vogliono, senza che la timeline abbia già sommerso ciò che scrivo tra l’esternazione del politico di turno e la requisitoria contro i poteri forti. Voglio un luogo in cui un testo non sia un incidente tra due video e tre indignazioni. Un luogo in cui non si legga per reazione, ma per scelta. Un luogo in cui un pezzo scritto oggi non muoia domani perché l’algoritmo ha cambiato umore.

Per questo mi sposto su Ghost (e, quando serve, su Medium). Non perché siano paradisi: nessuna piattaforma lo è. Ma perché lì posso fare una cosa che su Facebook è diventata quasi impossibile: ricostruire un ritmo. Pubblicare con continuità. Organizzare per temi. Costruire un archivio invece di inseguire una scia. Offrire una newsletter a chi vuole essere avvisato senza dipendere da una distribuzione opaca. E soprattutto: trattare la scrittura come scrittura, non come munizione.

Sono entrato nel 2008. Restarci nel 2026, per come è diventato, mi sembra un errore di igiene mentale e politica.